表观遗传反应抑制肿瘤药物毒性

今天发表在《表观遗传学与染色质》上的研究调查了细菌的治疗价值。

自然世界多年来一直是丰富的药物来源,从地高辛用来治疗心脏心律失常,例如青霉素(霉菌分泌)。40多年来,科学家一直在问细菌是否也能合成具有治疗价值的物质。

曲古他汀类

20世纪70年代,日本研究人员从一种特殊的细菌中分离出一组叫曲古他汀的化合物。曲古他汀类药物,在极低浓度下,能减缓培养的人白血病细胞的生长,并诱导它们分化,这些特性使它们有可能用于治疗癌症。

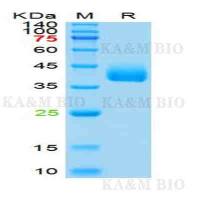

在探索曲古他汀类药物的作用方式时,吉田美茹和他的同事发现,他们特别抑制了一组在人类和许多其他生物体基因功能控制中起关键作用的酶,组蛋白脱乙酰酶(HDAC)。

原核生物和真核生物中的DNA

为什么细菌要花费宝贵的能量来制造和分泌抑制人类酶的复杂试剂?为了回答这个问题,我们需要记住,生活世界是由两种不同类型的细胞构成的有机体,即原核生物(细菌和古细菌)和真核生物(包括我们在内的所有其他生物)。

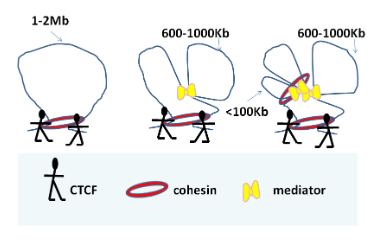

这两种类型的细胞有很多共同点(它们是从同一祖先进化而来的),但在如何包装和调节它们的DNA方面有根本的不同。仅在真核生物中,DNA就包含在一个膜结合的细胞器(细胞核)中,并通过与一个小蛋白家族(组蛋白)的精确结构结合来包装。

HDAC抑制剂被细菌用来杀死由真核细胞(特别是霉菌和真菌)构建的微生物,它们争夺相同的资源。它们通过破坏这些生物体(而不是细菌)用来调节基因表达从而控制它们的生长和行为的表观遗传系统来发挥作用。

通过选择性赖氨酸的乙酰化修饰组蛋白是这些调节系统的重要组成部分,并通过乙酰化和脱乙酰化酶的互补活性维持。细菌脱乙酰酶抑制剂的目的是把这个精心调控的表观遗传控制系统带入混乱。

当然,真核生物不采取细菌攻击,而是用自己的毒素(如青霉素)反击,破坏细菌特有的系统。具有讽刺意味的是,微生物世界的军备竞赛为人类提供了这样有益的化合物,无论是作为药物还是实验室试剂。

抗癌药物的前景

近年来,组蛋白去乙酰化酶抑制剂(HDACi)作为抗癌药物的前景开始被科学家们所关注。美国食品和药物管理局(FDA)已经批准两种药物用于临床,SAHA(一种基于曲古他汀类药物的合成化合物)和depsipeptide(另一种化学结构不同的细菌产品)。

然而,在一系列临床试验中,它们的疗效参差不齐,没有多少类型的癌症是普遍易感的(FDA的批准仅适用于特定类型的淋巴瘤的治疗),而且患者之间的差异很大。我们需要更多地了解细胞对HDACi的反应。

在这方面,这是一个长期存在的难题,尽管有大量证据表明HDACI导致全球组蛋白高乙酰化和广泛的破坏我们的表观遗传控制系统的某些方面,人类细胞存活这些潜在毒素很好,无论是在实验室和现实世界中。

例如,大肠中的细菌产生高水平的短链脂肪酸(有效的HDACi)作为代谢副产物。这些细胞沐浴在这个器官的细胞里,没有明显的损害。这是为什么?为什么有些癌细胞异常敏感?

我们实验室发表在《表观遗传学与染色质》上的一篇论文,首次证明了正常人细胞在两种不同HDACi的治疗浓度下产生了基于转录的生存反应,从而提供了一个可能的答案。

面对HDACi,细胞重组其基因表达模式,以尽量减少抑制剂的直接影响,并将细胞切换到生长缓慢的状态,从而在药物引起的表观遗传变化面前存活下来。

我们发现了什么?

这篇论文确定了基因家族是这种生存反应的关键组成部分。例如,编码所有负责蛋白质乙酰化的酶复合物的成分的基因被均匀地下调,从而在去乙酰化酶被阻断时最小化组蛋白和其他蛋白质的异常乙酰化。

促生长细胞因子下调,而基因编码因子上调则是基因表达模式重置所需的。简言之,这些变化使细胞能够建立一种新的基因表达模式,使其在环境发生变化(即HDACi)的情况下既能生存,又能保持其特性。

乍一看,人类细胞对两种化学性质迥异的抑制剂产生如此特异和广泛的反应,这或许令人惊讶。但从进化的角度来看,这一发现并不出人意料。

也许这种反应是由我们最早的单细胞真核祖先开发的,以保护自己免受细菌毒素的侵袭,在这种情况下,HDACi。像许多其他的表观遗传控制机制一样,经过修改,它已经传给我们,并且仍然被证明是有用的。这仍然是推测性的,但是在更简单的真核生物中寻找类似反应的实验将揭示其进化起源。

生存反应的存在具有临床意义。某些癌症可能对HDACi敏感,因为其一个或多个基本基因的突变破坏了它们的生存反应。识别这些突变将有助于针对易受HDACi治疗的癌症,并有助于进一步改进个性化药物。类似地,将HDACi与破坏癌细胞存活反应的药物结合,可能为目前难治性癌症的更成功治疗开辟道路。